嫉妬深いぼくは、いつも彼を困らせた。

大学時代、片思いしているノンケの親友の幸せはぼくの地獄となることを知った

目次

・大学時代、ぼくは同級生の男の子に片思いしていた

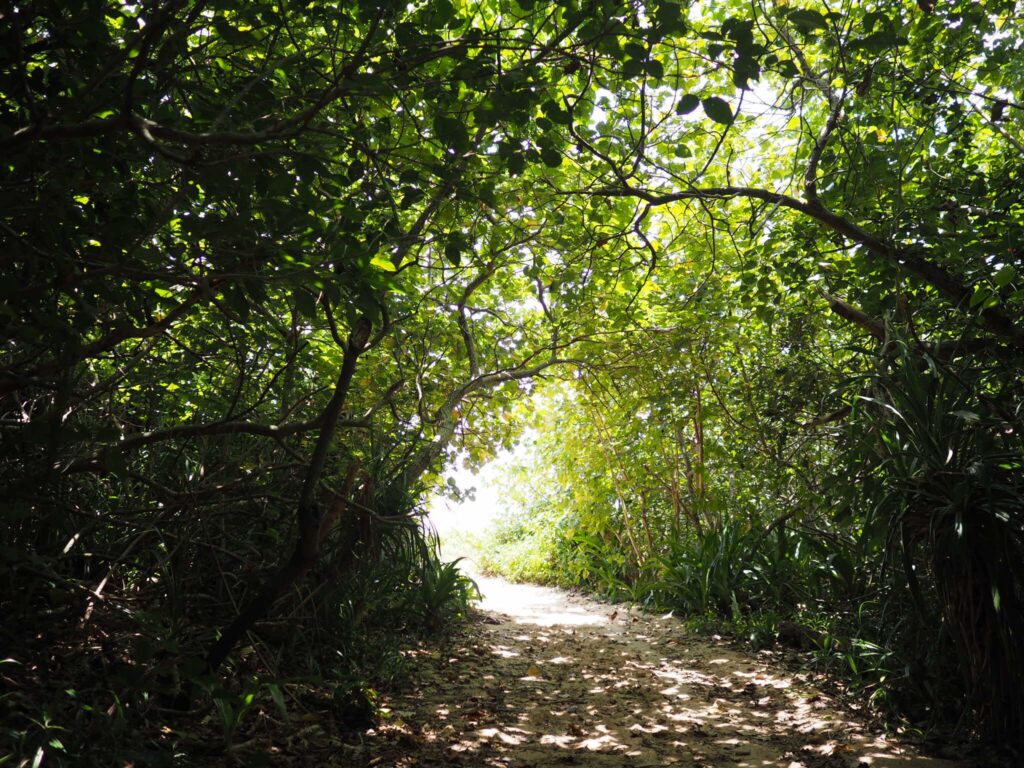

人は同じ過ちを何度も繰り返す。それが本能に根ざしているものならば、なおさらに避け難いものとなった。高校時代、同級生の男の子に片思いの恋をしたぼくは、徹底的な絶望を魂の中へ注ぎ込まれて動けなくなった。もう二度と誰も好きになりたくないと、かろうじて好きな人も知っている人さえ誰もいない絶海の孤島である沖縄に移住した。19のことだった。

それなのにぼくは、また大学の同級生の男の子に片思いをしてしまった。人を好きになる気持ちや、恋する心の現象は、どんなに自分が望んでいなかったとしても、突然夕立に遭うかのように運命としてこの生命に注ぎ込まれた。ぼくはまた高校時代のような絶望的な耐え難い日々が訪れることを恐れながらも、好きな人と一緒にいる幸せな気持ちを自分自身でも止めることができなかった。

・好きになる前は純粋にSの幸せを願っていた

ぼくが好きになったSは、典型的なやりたい盛りの男子大学生だった。男子校出身で、童貞。いつも彼女を作ろうと必死に頑張っていて、携帯の中には女の子の裸の画像や動画がいっぱい入っていた。彼がぼくを好きになってくれる可能性は、0に等しかった。

Sはぼくのいちばん仲良しの友達だった。ぼくが彼を好きになる前に、Sは彼女ができないことで悩んで落ち込んでいる日があった。まだSを好きだと感じていなかったぼくは「Sならすぐに彼女できるよ!頑張って!」と純粋に気軽に励ますことができた。それを聞いたSは嬉しそうに「水色はいい子やなぁ、ありがとう。」とぼくをギュッと抱きしめてくれた。ぼくは彼の腕の中で「でも彼女ができてもぼくとも遊んでな」とつぶやくと、彼は「当たり前やん!女より友達の方が大事やで。」と言って、抱きしめる力がより強くなった。

ぼくがSを好きになることがなければ、こんな風に理想的な友達関係のままでいつまでも一緒にいられたのかもしれない。だけどぼくの中で次第にSが好きだという気持ちが大きくなってしまった。膝枕してもらったり、髪を撫でてくれたり、抱きしめてくれたり、そんなささやかな日常の積み重ねの中で、ぼくはSのことを好きだと感じずにはいられなくなってしまった。

・Sを好きになることで、Sの幸せはぼくの地獄となった

本当にSを心から好きならば、ぼくはSの幸せを願うべきだったのだろう。Sの幸せは可愛い女の子と付き合って、その肉体を思い通りに抱くことだった。だけどぼくが彼を好きになってしまった時、Sの幸せはぼくの地獄となった。

ぼくはSのいちばんになりたかった。誰よりもSに必要とされたかった。それはぼくが心の中でSを誰よりも必要としているからだった。かけがえのない人と感じていたからだった。だけどそんなことが起こることはないことは火を見るよりも明らかだった。ぼくがどんなに彼を思っても、女性の肉体が彼を訪れたときには、彼は迷うことなく女性の肉体を選んでぼくを遠ざけるだろう。ぼくの片思いも、願いも、叶うはずがなかった。

叶うはずがないのだから諦められるというならば、とても合理的で適切な潔い生き方だが、ぼくの魂を支配している野生の恋の直感はそれを決して許してはくれなかった。野生的な炎はいつだって荒々しく無造作で、理にかなってなどいない。ぼくは叶うはずがないのに、求めようと思った。届くはずがないのに、与えようと誓った。もちろんぼくは自分自身を止めたかった。バカバカしいこともわかりきっていた。それなのにぼくは、自分でもコントロールできるはずのない野生の炎に大いに支配されていた。

・ぼくとSは喧嘩する度に仲良くなっていった

Sの幸せがぼくの地獄となるような恋に、平穏な日々が訪れるはずはなかった。ぼくは彼が女の子とメールしていたり、遊んでいたりするととても不機嫌になった。浅はかで嫉妬深いぼくは、いつも彼を困らせていた。Sの幸せを心から願える以前のぼくの姿は、もうどこにもなかった。ぼくは自分が、恐ろしい地獄へと突き落とされることに怯えていた。自分が地獄のようなむごい苦しみを受けても、Sに幸せになってほしいと思えなかったところが、無力なぼくの幼さだった。一緒の幸せを夢見ることができない2人の運命に絶望し、いっそSから遠く離れようと何度も思った。その度にSは、ぼくを引き止めてくれた。

喧嘩して仲直りする度に、ぼくたちは少しずつ心の距離を近づけていった。喧嘩した後、男はいつも優しくなる。いつもよりもたくさん甘えて、いつもよりも長い時間抱きしめてくれた。抱きしめられたまま同じベッドで寝る日もあった。Sの本能が女の子の肉体を強く求めていることは変わらないけれど、Sは2人きりの部屋の中で、ぼくのことを抱きしめてくれるようになった。その度にぼくは少しの時間、Sを好きになって幸せだと感じた。

・ぼくは呪われたこの魂を救ってほしいと天に祈り続けた

本当は好きな人の幸せを願う自分になりたかった。好きな人の幸せが自分の幸せだと胸をはれる日々を送りたかった。それなのにその逆の運命がぼくの生命に襲いかかった。ぼくが人を好きになることで、誰も喜んではくれなかった。ぼくが人を好きになることで、好きな人の幸せを願えなくなった。ぼくと好きな人が愛し合うことが、幸福へと繋がる道とは決してならなかった。ぼくは男を好きになる人間で、彼は女を好きになる人間だった。彼の幸せはぼくの地獄となるだろう。彼の幸せはぼくの毒となり、ぼくの心を殺すだろう。ぼくは自分の運命を嘆いた。ぼくの幸せと好きな人の幸せが、一致するような当たり前の恋愛の風景が、ぼくの生命にははじめからもたらされないことが決まっていた。

好きな人の幸せが、ぼくの魂を滅ぼしてしまう定め。心から好きな人の幸せも願えないのに、どうしてぼくは生きているのだろう。ぼくが人を好きになることを誰も祝福しないのに、どうしてぼくは生まれてきたのだろう。自らの生命に宿る矛盾に引き裂かれそうになりながら、ただ天に向かって祈っていた。呪われたこの魂を救い給へと祈っていた。

・大学時代のぼくの2番目の恋について

・ぼくの高校時代の初恋について

・同性愛について